開張足という症状を知っていますか?

自覚症状がないので気付きにくいのですが、開張足は足に関するさまざまな問題を引き起こすとされています。

今回は、そんな開張足の原因や矯正方法、さらには予防のための靴・インソールの選び方を、理学療法士監修のもとご紹介します。

1.開張足の症状とは?

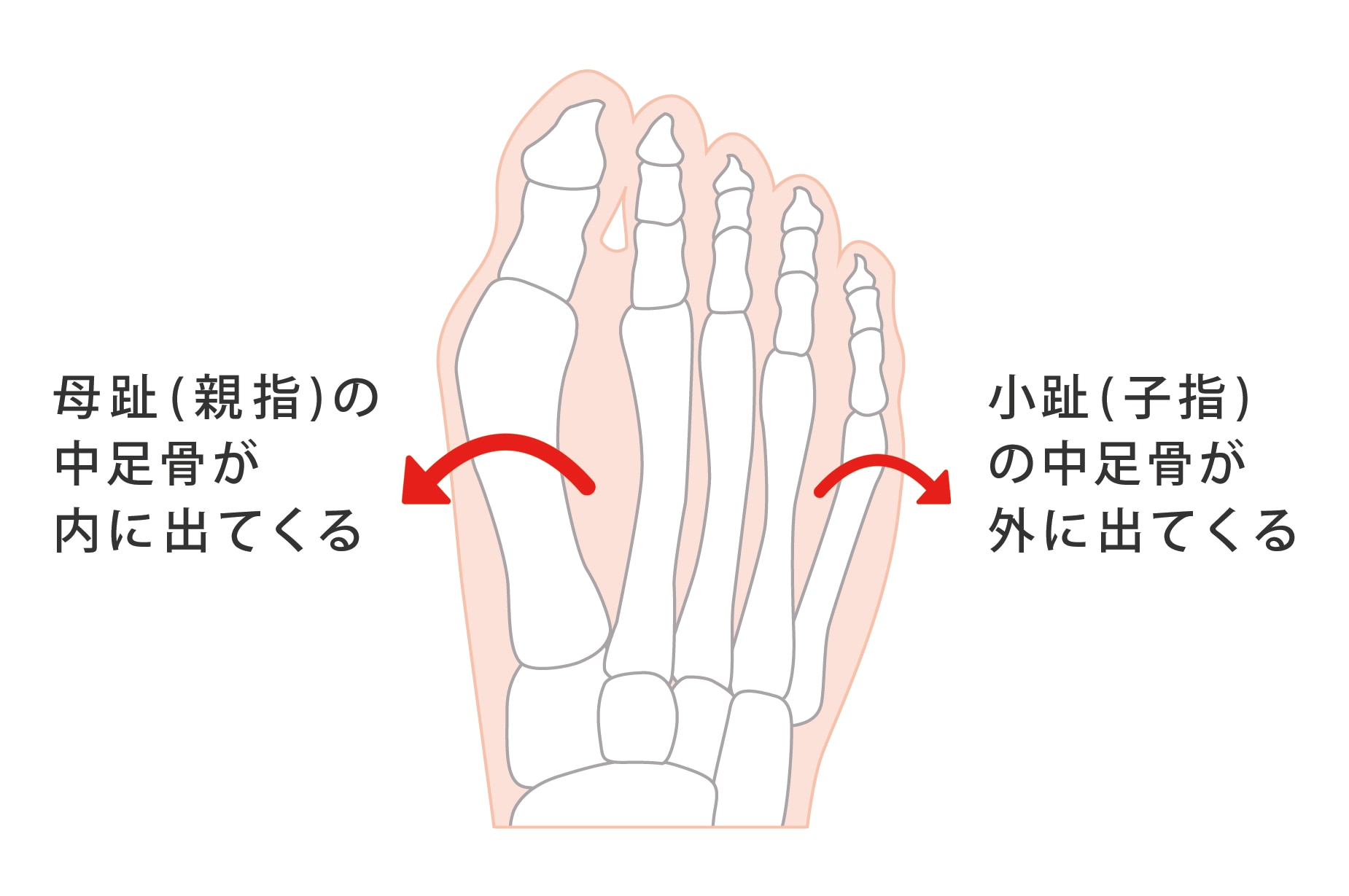

開張足とは、

中足骨(足の指の付け根の骨)が扇状に開く変形のことです。

足の指が横に広がり、足幅も広くなるため、母趾〜小趾を前から見ると床面に対し平行になっていることが特徴です。

足の横のアーチが低下することで、外反母趾やタコ・魚の目、さらには

足の中指と薬指の間が痺れる「モートン病」の原因にもなるとされています。

2.開張足の原因

靭帯が伸びる

開張足は、中足骨をつなぐ靭帯組織が伸びて緩んでしまうことで発症します。

つまり、足の靭帯がやわらかいと開張足になりやすいと言われています。

靭帯とは、骨と骨を結び付けているコラーゲン組織のこと。

骨が必要以上に離れていかないようつなぎとめる役割があります。

靭帯の柔らかさは遺伝的要素で決まるだけでなく、

6歳くらいまでの運動量が少ないと柔らかく形成されてしまう場合があります。また、女性の方が男性よりも柔らかく伸びやすいと言われています。

筋力の低下

特に中年以降、筋力や靱帯の支持力が低下することで、中足骨骨頭(つま先側の先端)の間隔が広がってしまいます。

ヒールが高い靴を履く

開張足は、ハイヒールやパンプスを履く女性に多いとされます。

ヒールが高い靴を履いていると、かかとが不安定になるため、つま先でバランスを取ろうとして、重心が前に移動します。

その結果、足の横アーチに負担がかかり、放置しているとアーチが崩れて開張足に繋がりやすいと言われています。

3.開張足は矯正できるの?

一度伸びてしまった靭帯は元に戻すことができないと言われているため、開張足は矯正が難しいと考えられます。

そのため、症状が出る前に、ストレッチや靴選び、インソールなどで予防することが重要です。

4.開張足の予防方法

足のつま先にかかる負担を減らすためには、

他の部分の柔軟性や筋力を確保する必要があります。

そのため、

足の小さい筋肉がたくさん働く「ショートフットエクササイズ」やアキレス腱のストレッチを日常的に行いましょう。

ショートフットエクササイズ

ショートフットエクササイズは、土踏まずのトレーニングです。

まず、足の裏を床に着けたまま足の指を反らします。

土踏まずが上がり、アーチができたことを確認しましょう。

その後、アーチをキープするよう意識したまま母趾(親指)のみ床に下ろします。

母趾(親指)を下ろしきった後に、他の指を下ろします。

アーチの内側の筋に力が入る感覚を意識しながら行うと効果的です。

アキレス腱のストレッチ

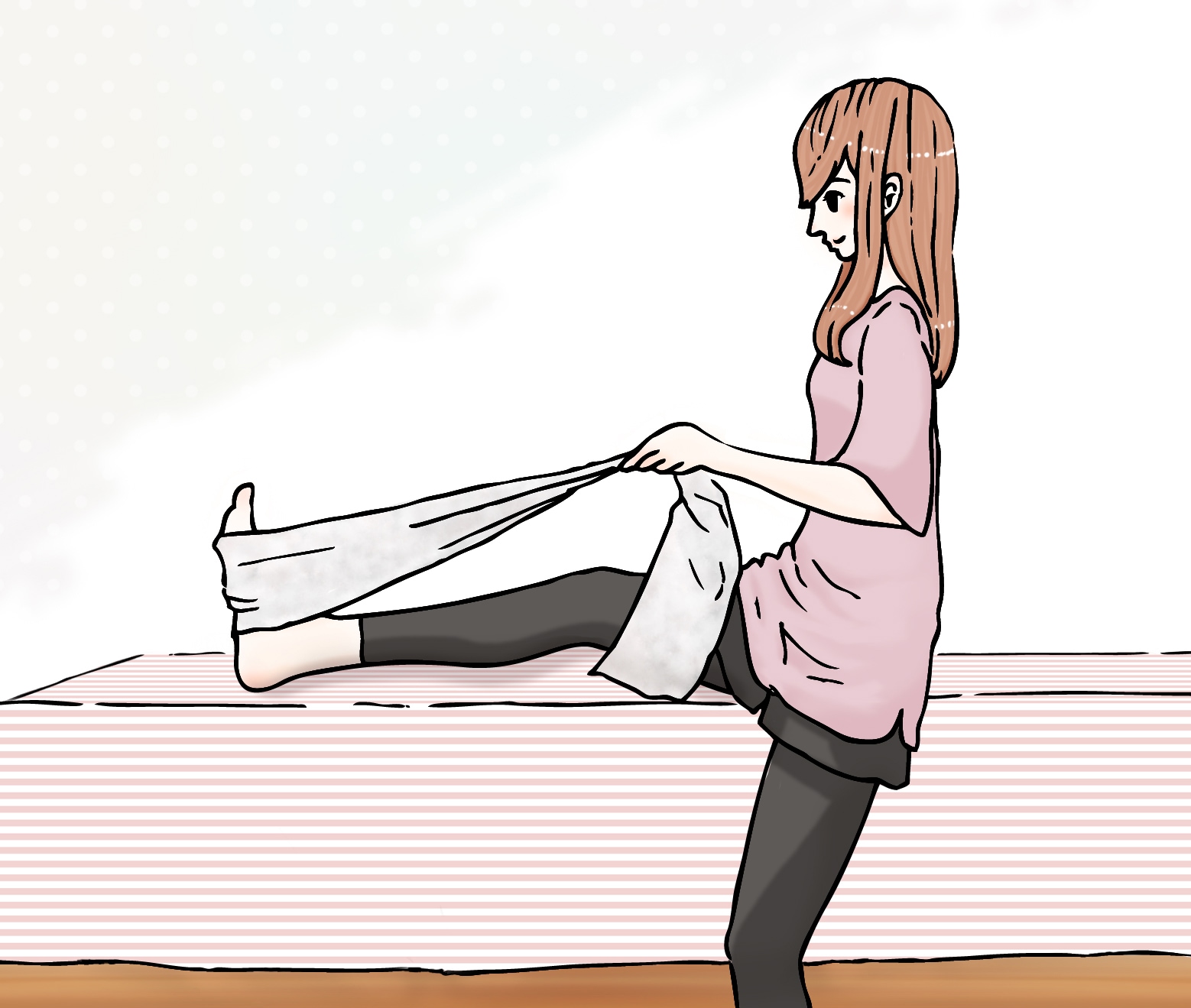

アキレス腱のストレッチは、

あくまで「痛気持ち良い」程度が目安です。

立って行っても問題無いですが、前足に体重がかかることが辛い方は、座りながらタオルを足に引っかけて行う方法も。

また、

強めのストレッチが好きな方は、かかとをあげて座り、膝の上に重りを乗せて足に引っかけたタオルを引っ張ると、ふくらはぎがよく伸びます。

5.開張足予防のための靴選びのポイント

開張足予防のためには、普段どんな靴を履いているかが重要です。

選び方のポイントを紹介します。

かかとが安定しているか

ヒールカウンター(靴のかかと部分に入っている芯)がしっかりして、かかとの骨全体が安定する靴を選んでください。かかとが高いヒール靴などは推奨しません

ヒールカウンター(靴のかかと部分に入っている芯)がしっかりして、かかとの骨全体が安定する靴を選んでください。かかとが高いヒール靴などは推奨しません。

前足だけがしなって(曲がって)いるか

前足の部分がしなり(曲がり)、それ以外はあまりしならず(曲がらず)しっかりしているものの方が、足の動きをバランス良くサポートしてくれるため、オススメです。

サイズが合っているか

必ず自分にあったサイズの靴を選びましょう。

靴のサイズは、実際の足の長さ+1cm程度が理想とされており、購入の際には店舗で相談すると良いでしょう。

監修:高山 弘幹

資格・所属学会

理学療法士(脳卒中認定理学療法士)

ドイツ筋骨格医学会認定マニュアルセラピスト

略歴

阪奈中央リハビリテーション専門学校

理学療法学科 専任講師

関西学院大学水上競技部 メディカルスタッフ

桃山学院高校水泳部 トレーナー

豊中水球クラブ トレーナー

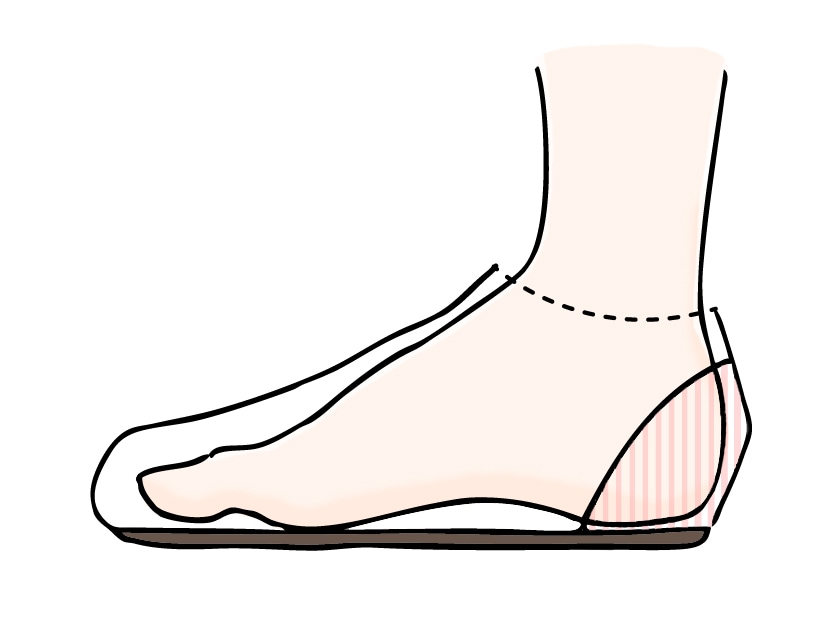

高山先生

リゲッタの「ルーペインソール」と「bine(バイン)」には、横アーチを支えるためのしっかりした盛り上がりがあり、とてもオススメです! 個人的に、この値段でこのクオリティのインソールはなかなかないと感じています。